さようなら、

すべてのアナログよ

dejirenは、人と人、人とデータ、データとデータ をつなぎ、

情報分断によるアナログ業務を無くすプラットフォーム

まずは無料で

dejirenの資料請求をする

MOVIE

まずはdejirenの魅力を動画でご覧ください

FEATURE

機能

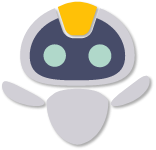

FEATURE01

特徴 - 01

使いやすい

ビジネスチャット機能

dejirenは他社チャットツールとも連携可能ですが、dejiren独自のチャットインターフェイスもご用意しています。他チャットツールに無い独自の強みを持ち合わせたビジネスチャット機能です。

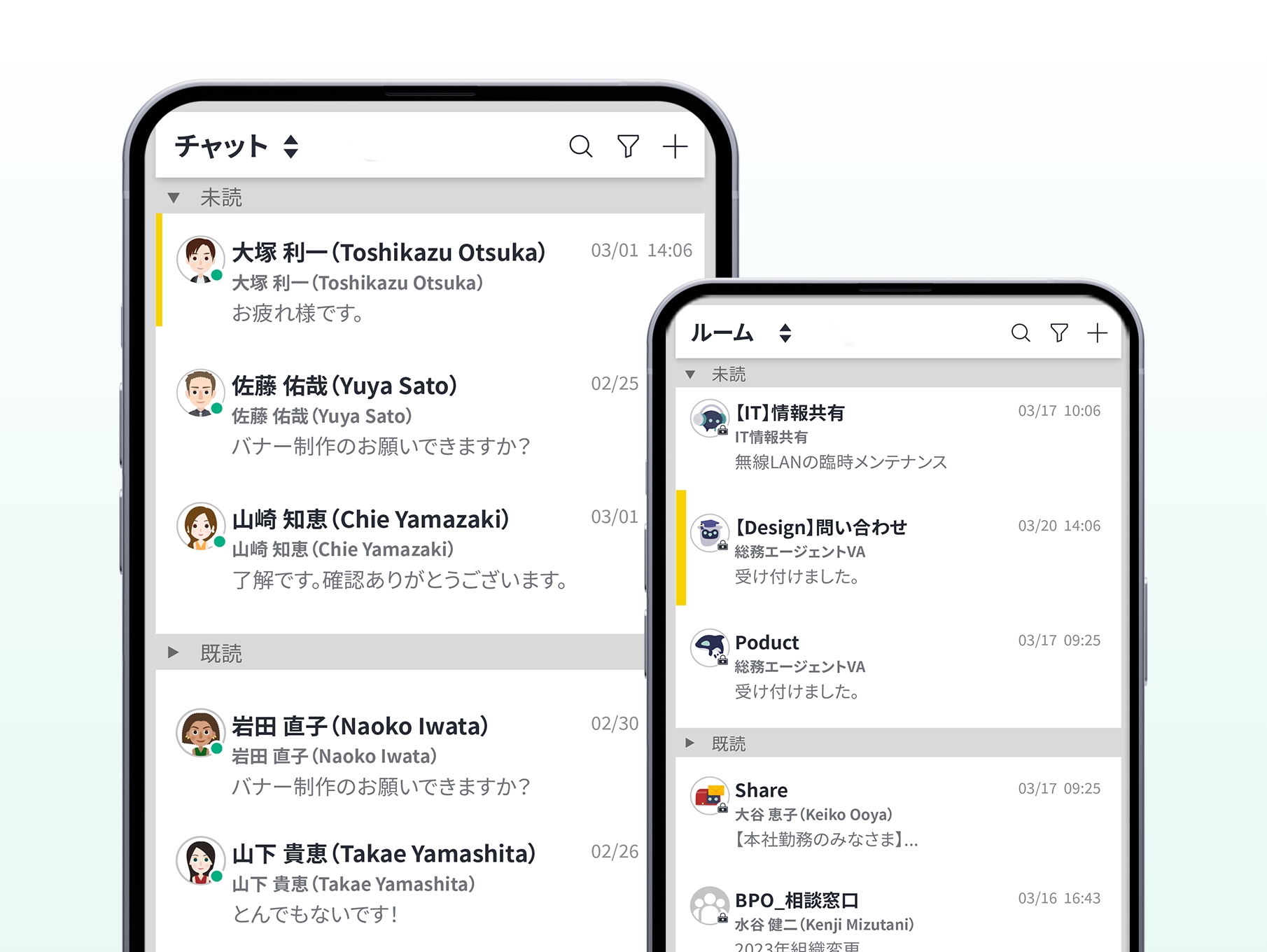

詳しく見るFEATURE02

特徴 - 02

業務プロセスの自動化・効率化

バーチャルアシスタント機能

dejirenのバーチャルアシスタント管理機能です。複数のサービスを横断した様々な業務フローをnocodeで自動化/効率化することができます。

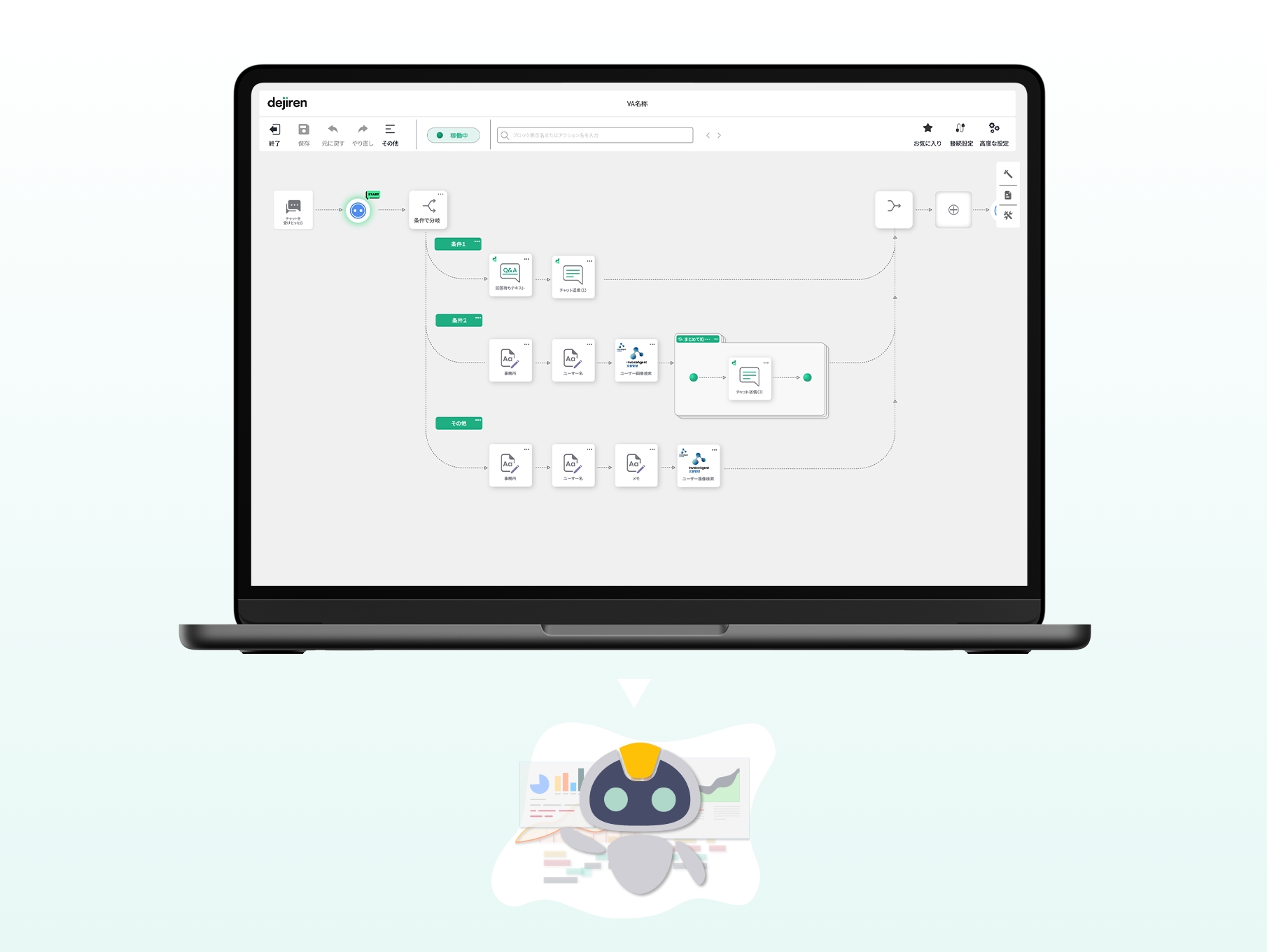

詳しく見るFEATURE03

特徴 - 03

データの蓄積と一覧化

フォーム&データベース機能

チャットから1クリックでフォームを呼び出し、入力した内容を独自データベースに格納できます。データベース内のレコード情報はいつでも参照可能。脱FAX、脱Excelを実現します。

詳しく見るCASE

事例

SERVICE FLOW

ご利用の流れ

-

無料トライアル

お申し込みdejirenサイト内にて、無料トライアルをお申し込みいただきます。

-

トライアル環境を

ご案内(自動通知)お客様のメールアドレス宛に、トライアル環境のアカウントをご連絡いたします。

-

無料トライアル

利用開始30日間の無料トライアルを開始します。全ての機能をご利用いただけます。

-

1ヶ月後、有料版へ

アップグレード無料トライアル終了後に有料版の利用を開始します。データは引き続き利用可能です。

FEE

ユーザ

ユーザ